老犬の目やにが増えた?考えられる病気と治療を獣医師が解説

愛犬がシニア期に入って、

「最近、急に目やにが増えた」

「毎朝大量の目やにが出る」

「目が充血して、しきりに搔いている」

といった様子に気づいてはいませんか?

もしかしたらそれは、目の病気のサインかもしれません。

実際、老犬になると年齢とともに涙の量や質が変化し、目のトラブルが起こりやすくなります。

この記事では、老犬の目やにが増える主な病気や、動物病院で行う検査・治療、自宅でできるケア方法について、獣医師が詳しく解説します。

老犬の目やにが増える主な病気

老犬の目やにが増えるときは、単なる汚れや加齢変化ではなく、目の病気が隠れていることも少なくありません。

代表的な病気をそれぞれ詳しく見ていきましょう。

①異物

散歩中に砂やホコリなどの異物が目に入ると、刺激で涙や目やにが増加します。

また、異物が角膜(黒目の表面)を傷つけると、後述する「角膜潰瘍」に進行する可能性があります。

異物に気づいたときは、無理に拭き取らず、早めに動物病院を受診しましょう。

他にも、顔周りの被毛が長い、逆さまつげがある、というように、毛が異物として目を刺激することで目やにが増加することもあります。

特にシーズーやマルチーズなど、毛が長く目にかかりやすい犬種は注意が必要です。

②角膜潰瘍

角膜潰瘍とは、角膜の表面が傷ついた状態をいいます。

老犬では、上述の異物をはじめとして、さまざまな原因で角膜潰瘍が起こります。

具体的な原因としては、

- 外傷・自傷

- ドライアイ

- 細菌感染

- シャンプー剤などの刺激

などが一般的です。

角膜潰瘍は、私自身も日頃から多く診断する病気です。

放置すると失明の危険性があるため、早期の診断と治療が大切です。

③ドライアイ(乾性角結膜炎)

犬が年齢を重ねると、涙の量が減ったり、涙の質が変化したりすることで、目を十分に潤せなくなります。

ドライアイは、このようにして目の表面が乾燥することで起こる病気です。

そのほか、瞬きの回数が減る、免疫の異常があるなども原因として知られています。

上述の通り、ドライアイを放置すると、角膜潰瘍などの二次的な病気を引き起こすこともあるので、早めの受診が重要です。

④結膜炎

結膜炎は、主に白目の部分にある「結膜」という部分に炎症が起きる病気です。

結膜炎の原因はさまざまなものが知られています。

具体的には、

- 感染症(細菌やウイルスなど)

- 異物などの刺激

- アレルギー

- 角膜潰瘍

- ぶどう膜炎

- 緑内障

- ドライアイ

などが挙げられます。

「軽度な結膜炎だから」と放置してしまうと、犬が気にして目をこすったり掻いたりしてしまい、さらに悪化する場合があるので注意が必要です。

⑤ぶどう膜炎

ぶどう膜炎は、眼球の内側にある「ぶどう膜」に炎症が起こる病気です。

ぶどう膜炎の原因はさまざまなものが知られています。

具体的には、

- 感染症

- 外傷

- 角膜潰瘍

- 白内障

- ドライアイ

- 免疫の異常

- 腫瘍

などが挙げられます。

ぶどう膜は激しい炎症から痛みを起こし、放置すると緑内障や失明につながることもあるため、非常に注意が必要です。

| ぶどう膜とは?

ぶどう膜は、虹彩、毛様体、脈絡膜の総称です。 |

⑥緑内障

緑内障は、眼圧(眼球内の圧力)が上昇して目の細胞がダメージを受ける病気です。

初期は「目やにが多い」「白目が赤い」といった軽い異常に見えることがありますが、進行すると失明することもある病気です。

老犬では、白内障の進行やぶどう膜炎の影響で発症するケースも多く、私自身も治療に苦慮した経験があります。

受診が必要な老犬の目やにのサイン

ここまでは、老犬の目やにが増える病気について解説しました。

では、どのような目やにが出ている場合、受診した方がよいのでしょうか?

目やには少量であれば生理的なものですが、以下のような場合は病気の可能性が高く、受診することを推奨します。

- 黄色や緑色の目やにが出る

- 片目だけ目やにが多い

- 目が開かない

- 目を痛がる

- 白目が充血している

- まぶたが腫れている

- 目をこすっている

そのほかに、食欲がない、元気がないなどの目以外の体調の変化がある場合も要注意です。

感染症や腫瘍疾患など、全身的な病気が目の炎症を引き起こしている場合があります。

老犬の目やにに行う検査

では、実際に動物病院を受診した際に、どのような検査を行うのでしょうか?

動物病院では、目の状態を正確に把握するために以下のような検査が行われます。

また、目の症状のほかに全身的な症状が出ている場合は、血液検査などの一般的な検査も行われる場合があります。

それぞれを詳しく見ていきましょう。

①フルオレセイン染色

フルオレセイン染色は、角膜に傷が無いかを調べる検査です。

この検査では、緑色の蛍光色素を目の表面に垂らし特殊なライトで観察すると、傷がある部分が明るく染まって見えます。

角膜潰瘍の診断に欠かせない基本的な検査のひとつです。

②シルマー涙液試験

シルマー涙液試験は、1分間に流れる涙の量を測定する検査です。

ドライアイの診断に欠かせない検査で、専用の細い紙を下まぶたに挟み、どのくらい涙が染み込むかを測定します。

涙の分泌量が正常より少ない場合は、ドライアイと診断されます。

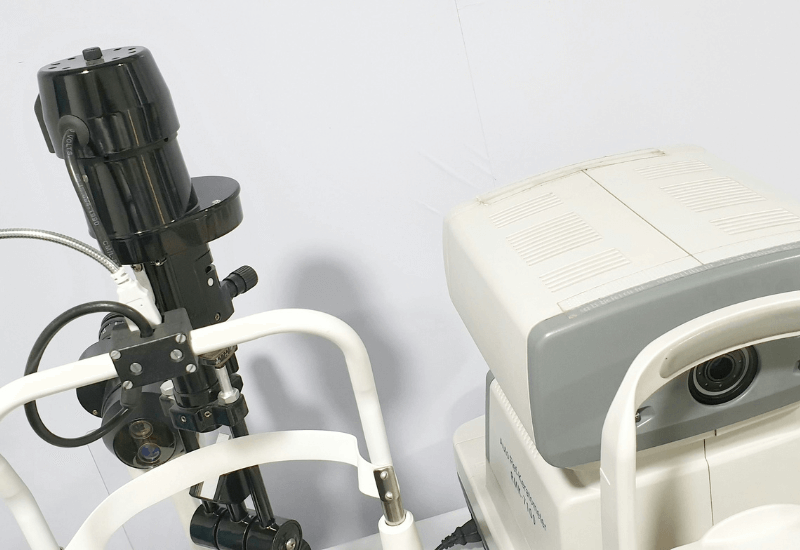

③スリットランプ検査

スリットランプ検査は、細い光を当てて角膜や水晶体、虹彩などを観察する検査です。

この検査では、ぶどう膜炎や白内障などで起こる、目の内部の細かな変化を肉眼で確認することができます。

スリットランプ検査は、さまざまな病気で用いられる、いわば眼科の基本的な検査のひとつです。

④眼圧検査

眼圧検査はその名の通り、眼圧を測定する検査です。

眼圧が高い場合は緑内障、低い場合はぶどう膜炎の疑いがあります。

この検査は基本的に麻酔を必要とせず、犬への負担も少ないです。

⑤細菌培養検査

細菌培養検査は、細菌性の結膜炎が疑われる場合に行う検査です。

綿棒で目やにや結膜を軽く拭い、細菌の有無や、治療に適した抗生剤の種類を調べます。

老犬の目やにの治療法

では、動物病院を受診し、目の病気が診断された後は、どのような治療を行うのでしょうか?

それぞれの病気について詳しく見ていきましょう。

①結膜炎

結膜炎の治療には、主に抗生物質の点眼薬や内服薬、充血を抑える点眼などが使われます。

結膜炎の原因が異物や逆さまつげである場合は、それらを除去するために、麻酔をかけた処置が必要になることもあります。

②角膜潰瘍

角膜潰瘍の治療には、抗生物質や角膜保護用の点眼が使われます。

潰瘍が重度な症例では、手術による治療が行われる場合もあります。

③ドライアイ

ドライアイの治療には、軽度であれば人工涙液やヒアルロン酸の点眼が、重度であれば免疫抑制剤の点眼が使われます。

④ぶどう膜炎

ぶどう膜の治療には、主に抗生物質や炎症を抑える点眼などが使われます。

⑤緑内障

緑内障の治療には、炎症を抑える点眼や眼圧を下げる点眼が使われます。

点眼に反応が良くない症例では、手術での治療が行われる場合もあります。

自宅でできる老犬の目のケア

ここまでは、老犬の目やにが増える原因とその治療について解説しました。

では、老犬の目ヤニが増えたときに、自宅ではどのようなケアができるのでしょうか?

具体的には、

- 清潔なガーゼなどで目の周りをやさしく拭く

- 目の周囲の毛を短く整える

- 加湿器で部屋の乾燥を防ぐ

- 散歩後に目のチェックを行う

などの方法が挙げられます。

まとめ|早めの対応で老犬の目の健康を守る

老犬の目やにが増える原因には、結膜炎や角膜潰瘍、ドライアイ、緑内障などの病気が隠れていることがあります。

軽い症状のうちは様子をみてしまいがちですが、放置すると失明につながることもあるため、異常に気付いたら早めに受診することが大切です。

日頃から目の清潔を保ち、定期的にチェックすることが、愛犬の目の健康に守る第一歩です。

年齢を重ねても快適に過ごせるよう、日々の小さな変化を見逃さないようにしてあげましょう。

この記事へのコメントはありません。