老犬が狭いところに入りたがるのはなぜ?隅っこに隠れる理由とSOSサイン

老犬期を迎えた愛犬が、以前にも増して狭いところや部屋の隅っこに行きたがるようになっていませんか?

「急に狭い隙間に潜り込んで動かなくなるのはなぜだろう」「もしかして、どこか具合が悪いのかも」と不安に思っているママさんパパさんは多いはず。

老犬の行動の変化は特に気になりますよね。

実はその「狭いところに入りたがる」行動自体が、老化による認知症の始まりや体調不良を示す重要なSOSサインである可能性があるのです。

本記事を読めば、老犬の狭いところに入りたがる行動から、病気の兆候を早期に発見できます。

老犬の行動変化を理解し、安心した暮らしを提供するための具体的な対策を知り、今日から実践しましょう。

狭いところに入りたがる老犬の心理と行動の理由

.png)

老犬が狭いところに入りたがる行動は、単なる好みではありません。

そこには、老いに伴う不安や体調不良など、様々な心理的な要因が絡み合っています。

老犬の変化に気づいてあげられるのは、飼い主であるママさんパパさんだけです。

犬が狭い場所を好むのは本能的な習性

犬が狭くて薄暗い場所を好むのは、野生時代に穴ぐらで生活していた本能的な習性です。

隅っこや隙間は、犬にとって以下の3つの要素を満たす「安全地帯」なのです。

|

このため、雷などの大きな音に怯えているときや、眠りにつく前など、犬は自然に狭い空間に身を置きたがります。

老犬は老化による不安で隅っこに行きたがる傾向が強まる

老犬になると、視力や聴力の衰えなどで周囲の状況把握が難しくなり、「ここは安全な場所だろうか」という不安や混乱が増大します。

この不安感の増大が、安全が確保できる隅っこに行きたがる行動を強く促します。

| 老化による変化 | 心理的な影響 | 行動への現れ |

| 感覚機能の衰え (視覚/聴覚) | 状況把握が困難になる、不安が増す | 隅っこに行きたがる、落ち着かない |

| 認知症の傾向 | 混乱、見当識障害 | 隙間に入り込み精神的な安定を得ようとする |

このように、老犬が隅っこに行きたがるのは、老化に伴う感覚や認知機能の衰えからくる不安を、狭く安全な場所で解消しようとする心の表れです。

急に狭いところに入るのは体調不良を隠すサイン

.png)

老犬が急に狭いところに入るようになったら、それは体調不良のサインとして警戒すべき行動です。

犬は本能的に、弱っていることを知られると外敵に襲われると考えます。

そのため、病気や怪我で痛みや不調を感じているとき、自分の身を守ろうと人目につかない静かな場所、つまり狭いところに隠れてひっそりと耐えようとするのです。

急な行動変化は、さまざまな不調を抱えている可能性があります。

もし愛犬が急に隠れるようになったら、「どこか具合が悪いのでは?」とすぐに確認しましょう。

具体的な病気の可能性については、次の項目で詳しく解説しています。

隅っこや急な隠れ行動が示す体調不良のサインと病気

.png)

老犬の隅っこに行きたがる行動や急な隠れ行動は、治療が必要な体調不良や病気の症状である可能性が潜んでいます。

特に老犬に多い病気と、その行動がどのように関連しているのかを理解し、早期発見に繋げましょう。

|

認知症(認知機能不全)で狭いところに入りたがる

狭いところに入りたがる行動は「認知症(認知機能不全)」のサインです。

認知症の見当識障害により、犬は狭い場所に入り込みますが、入った後に以下の問題が発生しがちです。

|

もし、愛犬が自力で出られずママさんパパさんを頼ってきたら、それは認知症の初期サインかもしれません。

痛みや不快感があるときも狭いところに入りたがる

体調不良や痛みがある犬は、狭いところに入りたがることで「安静にしたい」という意思を示しています。

| 痛みの原因 | 行動の理由 |

| 関節炎の痛み | 体を楽な姿勢で休ませたい |

| 消化器系の不調 | 漠然とした不快感を静かに耐えたい |

| 全身の倦怠感 | 弱っている姿を隠し身を守りたい |

愛犬が狭い場所で体を丸めてじっとしている姿は、体調不良と闘っている最中かもしれません。

脳・神経疾患、視覚障害などの病気の可能性もある

急に狭いところに入る行動は、脳や神経に関わる重大な疾患の可能性も示唆しています。

| 疑われる病気 | 行動変化の例 |

| 脳腫瘍/神経疾患 | 行動や性格の急変、不安感から隅に隠れる、旋回行動 |

| 視覚障害の急進行 | 周囲を怖がる、安全な場所を求めて狭いところに入りたがる |

これらの病気は進行が速い場合もあります。

「急に始まった」「頻度が増した」と感じたら、すぐに動物病院を受診することが最善の策です。

ぐったりや食欲不振など他の異変を必ず確認

行動変化を観察する際には、狭いところに入りたがる行動だけでなく、他の体調不良のサインが複合的に出ていないかを必ず確認しましょう。

以下のチェックリストに一つでも当てはまる場合は、早急な受診を検討してください。

| 重要なチェックリスト | 症状例 | 体調不良の可能性 |

| 活動性 | 以前よりぐったりしている、寝てばかりいる | 全身の倦怠感、慢性疾患 |

| 食欲/飲水 | ごはんを食べない(食欲不振)、水を異常に飲む・飲まない | 消化器疾患、腎臓病、脱水 |

| 排泄 | トイレの失敗が増えた、下痢、嘔吐 | 泌尿器系疾患、消化器疾患 |

| その他 | 触ると痛がる、呼吸が荒い、震えがある | 関節炎、心臓病、発熱/低体温 |

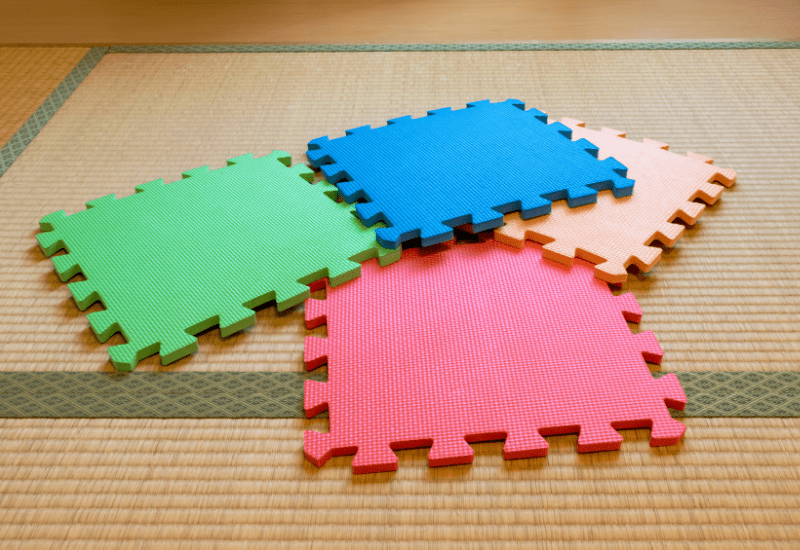

狭いところに入りたがる老犬が安心して過ごせる環境づくり

愛犬が狭いところに入りたがるのは、「安心したい」というシンプルな願いの裏返しです。

老犬が安全に、心穏やかに暮らせるよう、今すぐできる環境整備と対策をご紹介します。

危険な隙間にはガードを設置し事故を予防

認知症などにより狭いところに入りたがるようになると、自力で出られなくなる事故が増加します。

ママさんパパさんの手で、家の中の危険な隙間や隅っこを物理的に塞ぎましょう。

|

このひと手間が、愛犬が家具に挟まる事故を防ぎ、ママさんパパさんの心労も軽減します。

安全で心安らげる居場所(クレートなど)を用意

犬が本能的に求める「安全な居場所」を意図的に用意してあげましょう。

| 居場所のポイント | 具体的な内容 |

| 場所 | リビングの隅っこなど落ち着ける場所 |

| 構造 | 体がぴったり収まり、四方を囲まれているハウスやクレート |

| 環境 | 愛犬の匂いがついたタオルや、やわらかいベッドを敷き詰める |

この居場所は、不安を感じたときに急に狭いところに入る衝動を満たし、心の平穏を取り戻す手助けとなります。

体調不良や異変を感じたら早めに獣医師に相談

愛犬の隅っこに行きたがる頻度が増えた、急に狭いところに入るようになったなど、行動に異変や体調不良の兆候を感じたら、迷わずかかりつけの獣医師に相談しましょう。

「たかが隙間に入っただけ」と軽く見ず、その行動変化が病気のサインである可能性を真剣に受け止めてください。

【相談のメリット】

|

まとめ|老犬の行動変化は愛のサイン!早期発見が未来を救う

老犬期を迎えた愛犬が狭いところに入りたがる、隅っこに行きたがる、急に狭いところに入るといった行動は、老化による習性だけでなく、体調不良や認知症といった重要なSOSのサインです。

愛犬は、ママさんパパさんが気づいてくれるのを静かに待っています。

また、老犬の行動の変化は、愛犬のQOL(生活の質)を守るための最後のチャンスです。

今回ご紹介したように、行動の理由を理解し、不安を取り除く環境整備と、体調不良の早期発見に努めることが、愛犬が心穏やかに過ごせる未来に直結します。

| ステップ | 行動の具体例 | メリット |

| 1. 観察 | 狭い場所での様子、食欲、排泄、痛みの有無などを確認 | 体調不良のサインを見逃さない |

| 2. 環境整備 | 危険な隙間をガードし、安心できる居場所を設置 | 自力で出られなくなる事故を防ぐ |

| 3. 相談 | 異変が続く場合は早めに獣医師へ相談 | 病気の早期発見と治療で穏やかな日々を取り戻せる |

この記事で得た知識を活かし、愛犬のサインを見逃さず、ママさんパパさんの愛で守り抜いてあげましょう。

この記事へのコメントはありません。